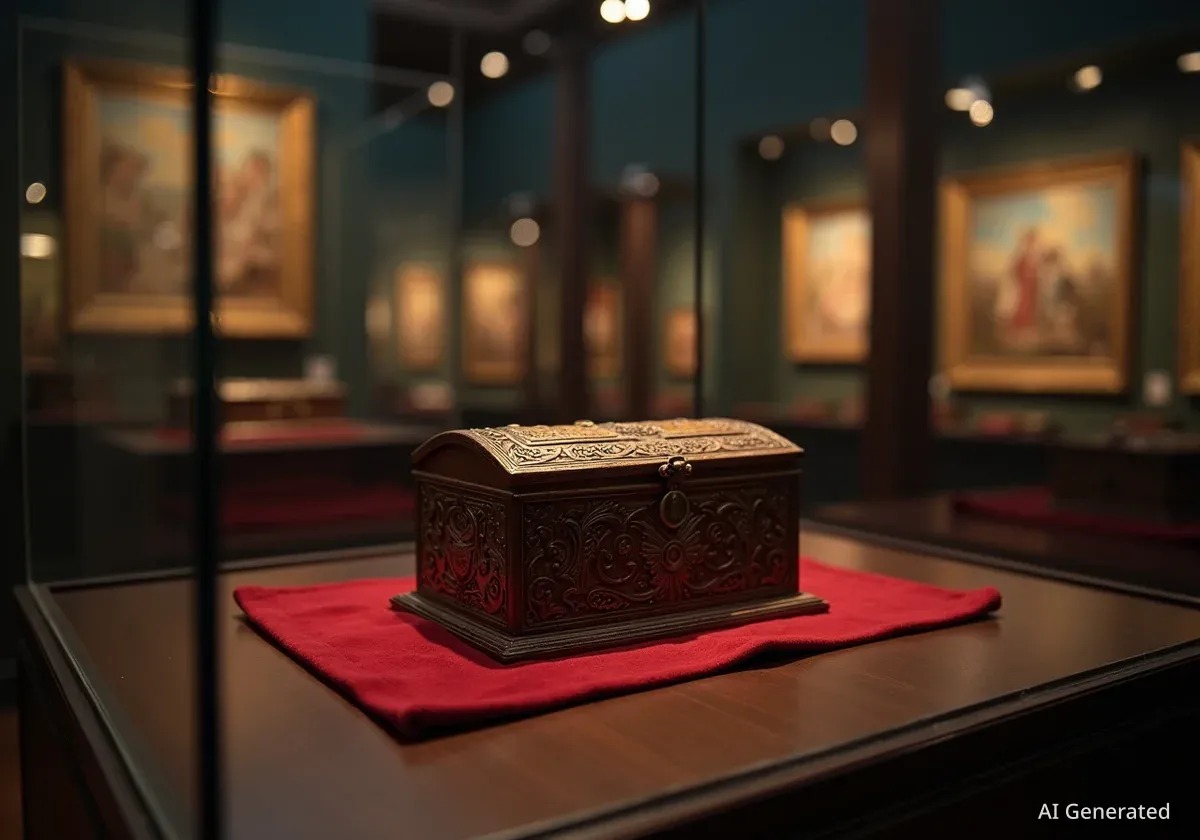

Das Historische Museum Basel untersucht derzeit ein kleines Holzkästchen aus dem 15. Jahrhundert. Es besteht der Verdacht, dass das Objekt Teil der umfangreichen Kunstsammlung von Oscar Bondy war, die 1938 von den Nationalsozialisten in Wien beschlagnahmt wurde. Diese Provenienzforschung ist das aktuell grösste Projekt des Museums und beleuchtet ein dunkles Kapitel der Kunstgeschichte.

Wichtige Erkenntnisse

- Ein Holzkästchen im Historischen Museum Basel steht unter Raubkunstverdacht.

- Es stammt möglicherweise aus der Sammlung von Oscar Bondy, die 1938 von den Nazis beschlagnahmt wurde.

- Provenienzforscher Renato Moser leitet das aufwendige Forschungsprojekt.

- Hinweise auf Manipulation zur Verschleierung der Herkunft wurden gefunden.

- Das Museum erhielt für die Forschung 220'000 Franken.

Ein unscheinbares Objekt mit schwerer Geschichte

Im März 1938 befand sich Oscar Bondy, ein bekannter Sammler, bei einer seiner Zuckerfabriken im heutigen Tschechien. Gleichzeitig versiegelte das neue Naziregime seine Wohnung in Wien. Über zweihundert Kunstobjekte wurden aus seiner Wohnung abtransportiert. Ein Jahr später beschlagnahmten die Nationalsozialisten schliesslich Bondys gesamten Besitz.

Der Name Oscar Bondy ist in der Museumswelt ein sogenannter «Red-Flag-Name». Er deutet auf einen möglichen Raubkunstkontext hin. Renato Moser, Kunsthistoriker des Historischen Museums Basel, wurde aufmerksam, als er diesen Namen im Zusammenhang mit einem kleinen Holzkästchen las. Dies geschah im vergangenen Jahr, als eine Kuratorin eine Leihgabe für eine Wanderausstellung prüfte und Moser ihre Ergebnisse zeigte.

Faktencheck: Oscar Bondy

- Beruf: Zuckerfabrikant und bedeutender Kunstsammler.

- Wohnort: Wien, Österreich.

- Schicksal der Sammlung: 1938 von den Nationalsozialisten beschlagnahmt.

- Anzahl der Objekte: Mehr als 200 Kunstwerke.

Spurensuche in den Archiven

Ein unscheinbarer Hinweis in den Akten zum Ausstellungsstück änderte alles: «Aus der Sammlung Oscar Bondy in Wien.» Seitdem ist das unscheinbare Holzkästchen aus dem 15. Jahrhundert das grösste Forschungsprojekt des Historischen Museums. Renato Moser versucht, die komplexe Geschichte des Objekts nachzuvollziehen. Diese Provenienzforschung, die Suche nach der Herkunft eines Sammelstücks, ist ein Schwerpunkt der staatlichen Kulturförderung, sowohl kantonal als auch national.

Das Historische Museum Basel hat das Ziel, bis Ende des Jahres einen umfassenden Überblick über die Herkunft seiner gesamten Sammlung zu erhalten. Für diese aufwendige Arbeit stehen dem Museum 220'000 Franken zur Verfügung.

«Wir suchen und wissen nicht, ob wir was finden», sagt Renato Moser. «Umso grösser ist die Freude, wenn wir dann tatsächlich einen Hinweis entdecken.»

Das Kästchen in Basel: Eine Lücke in der Geschichte

Das Holzkästchen gelangte 1950 ins Historische Museum Basel. Dies ist im Eingangsbuch vermerkt. Ein Herr namens Walter Drack, damals Sekretär der umstrittenen Sammlung Emil Bührle in Zürich, schrieb dazu, das Kästchen sei über eine deutsche Kunsthändlerin in seine Hände gelangt. Doch was geschah davor? Die österreichische Kommission für Provenienzforschung bestätigte, dass sich das Objekt 1938 in Bondys Sammlung befand.

Wie es von Wien zu Drack gelangte, bleibt unklar. Dracks Behauptung, das Objekt sei bereits 1931 Teil einer Auktion in Berlin gewesen, stellte sich bei den Recherchen als falsch heraus. Renato Moser äussert dazu: «Wir wissen nicht, ob die falsche Fährte Absicht war oder ein Versehen, aber man fragt sich dann natürlich: Stimmt die Angabe zu der deutschen Kunsthändlerin?» Kratzspuren am Objekt könnten zudem auf Manipulationen hindeuten, die darauf abzielten, die wahre Herkunft zu verschleiern.

Hintergrund: Provenienzforschung

Provenienzforschung ist die systematische Untersuchung der Herkunftsgeschichte eines Kulturgutes. Sie ist besonders wichtig bei Objekten, die während des Nationalsozialismus den jüdischen Besitzern entzogen wurden (sogenannte Raubkunst). Ziel ist es, die rechtmässigen Eigentümer oder deren Erben zu identifizieren und die Objekte gegebenenfalls zurückzugeben (Restitution).

Die Bedeutung der Sammlung Bondy

Die Sammlung von Oscar Bondy galt zur Zeit der nationalsozialistischen Machtübernahme als eine der wichtigsten Kunstsammlungen in Österreich. Zeitgenössische Literatur und Zeitungen erwähnten sie häufig aufgrund ihrer zahlreichen wertvollen Objekte. Bondy hatte die Sammlung mit dem Vermögen aufgebaut, das er mit seinen Zuckerfabriken erwirtschaftet hatte. Für ihn war die Kunstsammlung mehr als ein Hobby; sie war sein Lebenswerk. Die hohen Räume seines Wiener Zuhauses waren voll von Kunst, Möbeln und Geschirr.

Ähnlich wie die berühmten Sammlungen Rothschild und Lederer wurde Bondys Besitz 1938 von den Nationalsozialisten nach Wien transportiert. Museumsdirektoren aus ganz Österreich durften auswählen, welche Gegenstände sie in ihren Museen ausstellen wollten. Unter diesen Objekten befand sich auch das Basler Kästchen.

Das Kästchen im Museum Klagenfurt

Auf einem Foto der Sicherstellungskartei ist das Holzkästchen eindeutig zu identifizieren. Der Name des Vorbesitzers, Oscar Bondy, seine Staatsangehörigkeit und verschiedene Nummern sind dort notiert. Der damalige Wert des Kästchens wurde auf 150 Reichsmark geschätzt. Ganz unten auf der Seite findet sich eine Bleistiftnotiz: «Museum Klagenfurt.» Diese Institution wählte das Objekt 1940 für ihre Sammlung aus und inventarisierte es im selben Jahr.

Danach verliert sich die Spur des Kästchens, bis es schliesslich in Basel auftaucht. Moser und sein Team arbeiten daran, diese Lücke in der Geschichte zu schliessen. «Es ist möglich, dass das Objekt restituiert wurde und dann nach Basel gekommen ist, aber das muss man belegen können», erklärt der Forscher. Die Suche nach der Wahrheit ist jedoch langwierig, da Renato Moser immer wieder auf Archive stösst, die nicht zugänglich sind.

- 1938: Beschlagnahmung der Bondy-Sammlung durch Nazis in Wien.

- 1940: Inventarisierung des Kästchens im Museum Klagenfurt.

- 1950: Eintragung des Kästchens im Historischen Museum Basel.

Restitutionen in Österreich und die Basler Situation

In Österreich wurden in den letzten Jahren bereits mehrfach Besitztümer an die Erben von Oscar Bondy zurückgegeben. Ob es auch im Fall des Basler Kästchens zu einer Restitution kommt, ist noch offen. Das Projekt befindet sich in einer entscheidenden Phase. Es hat einen kritischen Hintergrund, doch seine genaue Geschichte ist noch unklar.

Am Ende der Forschung steht ein einzelner Buchstabe, der das Ergebnis der Untersuchung kennzeichnet. Objekte der Kategorie A gelten als unverdächtig. Objekte der Kategorie D sind restitutionswürdig. Je länger Ansprüche verhandelt werden, desto grösser wird der Aufwand für die Museen. Daher versuchen Museen, potenziell heikle Objekte so früh wie möglich zu identifizieren und zu untersuchen.

«Das Ziel ist, an den Punkt zu kommen, an dem man alles belegen kann», betont Moser. Kollegen fragen ihn manchmal, ob seine Arbeit nicht frustrierend sei, da er so viel recherchiert und oft auf Hindernisse stösst. Doch Moser bleibt optimistisch. Für ihn geht es um etwas Grösseres als nur um das Objekt selbst.

Wichtige Kategorien der Provenienzforschung

- Kategorie A: Objekte, deren Herkunft als unbedenklich eingestuft wird.

- Kategorie D: Objekte, die als Raubkunst identifiziert wurden und restituiert werden sollten.

Der Wert eines Gegenstands bemisst sich für ihn an seiner emotionalen Bedeutung. «Kenne ich die Geschichte eines Objekts, wird es zum Individuum», sagt Moser. Das gilt auch für das Basler Kästchen. Es mag klein und unscheinbar wirken, doch es erzählt eine wichtige und oft schmerzhafte Geschichte über seine Zeit.

Die Rolle der Provenienzforschung heute

Die Provenienzforschung ist ein entscheidender Bestandteil der modernen Museumsarbeit. Sie trägt dazu bei, historische Ungerechtigkeiten aufzuarbeiten und die ethische Verantwortung von Kultureinrichtungen zu erfüllen. Durch die detaillierte Untersuchung der Herkunft von Kunstwerken und Kulturgütern können Museen ihre Sammlungen transparent machen und die Geschichten hinter den Objekten vollständig erzählen. Dies fördert nicht nur das Verständnis der Vergangenheit, sondern stärkt auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen.

Das Historische Museum Basel leistet mit diesem Projekt einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung der Herkunft seiner Bestände. Es zeigt, dass auch unscheinbare Objekte eine grosse historische Bedeutung haben können und dass die Aufarbeitung der Vergangenheit eine kontinuierliche und engagierte Aufgabe ist.